- 高山病対策の重要性と標高・気圧について

- 山の標高と気圧・沸点の関係について

- その症状は高山病!?気象病について

- キアガードで高山病対策・気象病の症状緩和について

- 高山病・気象病の症状緩和に有効な対策について

- まとめ

高山病対策の重要性と標高・気圧について

「登山」と言えば、標高の高い日本アルプスや日本一の標高である富士山への登山を連想する方が多いと思います!

今まで登ったことのない標高の高い山への登山は、色々と不安になってしまいますが、その中でも気になるのが高山病だと思います。

高山病の名前は知っているものの、登山をしていないと詳しい症状については分からないですよね。

私も登山を始めるまでは「高山病」とう病がある事すら知りませんでした。

そして登山を趣味にしてからは、この高山病で悩んでいる方が地味に多い事を知りました。

高山病につきましては、全くならない方もいれば、直ぐに発症してしまう方もいたりと結構個人差が大きいですよね。

よく言われている通り、標高2,000m位から高山病を発症する方が出始めるので注意が必要になります。

ちなみに私の場合、標高3,000mくらいから「変なオジサン」に変身し、標高3,200mくらいで「ダッフンだー」な感じになり、標高3,500mで「白目泡吹き」な感じになり、標高3,700mで天に召される感じになります。

体調が悪いと、標高2,700mくらいで高山病のような症状が出てくるのですが、今回はそんな高山病の対策と、標高、気圧の関係と、症状の緩和についてまとめみたいと思います!

登山を趣味にしている方には、是非「気圧」についても知って欲しいと思いますので、そちらについても掘り下げてみたいと思います!

何故なら、高山病を語るのに気圧がとても重要になるからです。

山の標高と気圧・沸点の関係について

登山をしていると、山の標高には興味が惹かれるものの、気圧(hpa ヘクトパスカル)については疎かにしてしまいますよね!?

今日は標高3,000mの山に登るぞ!

と、思う事はあるものの、

今日は700hpa(ヘクトパスカル)地点まで登るぞ!

とはなりませんよね(笑)

ちなみに標高と気圧の関係ですが、標高0m地点の気圧は約1,013hpaになりまして、標高が1,000m高くなるにつれて約100hpaずつ低くなっていきます。

標高3,000m付近で約700hpaになりますので、かなり気圧が低くなってきます。

学校の授業でも習ったと思いますが、気圧が低くなりますと沸点(水が沸騰する温度)も下がっていきます。

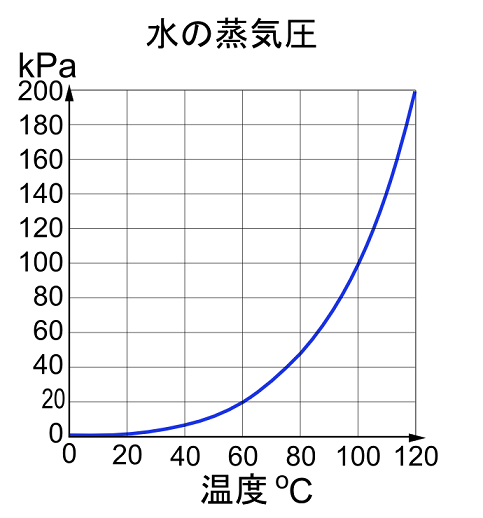

※Wikipediaより引用

気圧と沸点の温度を示す図(蒸気圧曲線)になりますが、気圧が高いほど沸点が高くなり、逆に気圧が低いと沸点が低くなります。

100kpa(1,000hpa)ですと沸点は100度ですが、60kpa(600hpa)ですと沸点が60度になります。

日本一標高の高い富士山の標高が3,776mになりますが、その付近の気圧が約650hpaになりますので、沸騰する水の温度は86度前後になります。

お湯の温度が86度前後までしか上がらないので、富士山の山頂でご飯を炊いてもフックラ炊けないのはこの為になります。

沸点が低いと、どんな料理を作っても美味しくないですよね。

なんだか理科の勉強になってきましたが、そもそも気圧は「押す力」になります。

標高0m地点で、人間の体にはどれくらいの圧力を受けているかご存知でしょうか!?

体形などによっても変わるのですが、だいたい10t~20tくらいの圧力を絶えず受け続けております。

10t~20tって、かなりの圧力ですよね!?

この数字には根拠がありまして、地上にかかる大気の重さ(気圧)は、1平方センチあたり約1kgの圧力があるとされております。

そして、人間の体積(表面積)は、その方の体形にもよるのですが、だいたい1~2平方メートル(10,000~20,000平方センチ)ですので、換算すると10t~20tの圧力になります。

そんな圧力があると、体が潰れてしまうと考えてしまいますが、人間の体内は、大気圧と同じ圧力になってますので、「押される力」と「押し返す力」が±0になるので、つぶれたり膨れたりする事はありません。

※この辺、分かり難いですよね(笑)

しかし、標高が高くなるにつれて気圧が低くなっていきますので、どうしても体内の圧力と、外の圧力に差が出てきてしまいます。

その圧力の差によって、高山病を始め、体の不調につながってしまいます。

この気圧と標高の関係を知っておくと、高山病を始め、色々な不調の対策になるのですが、登山を趣味にしている方には覚えて欲しい標高と他の指標についてまとめるとこんな感じになります!

- 標高が1,000m上がると気圧は100hpa下がる

- 標高が1,000m上がると気温は6度下がる

- 標高が1,000m上がると酸素濃度はザックリ10%下がる(標高により変わる)

- 標高が1,000m上がると紫外線(UV)は10%増加する

ザックリな数字になるのですが、この辺覚えておくと役に立つことがあるかも知れません!

その症状は高山病!?気象病について

「気象病」という言葉を聞いたことありますでしょうか!?

高山病の症状と似ているのですが、実はその登山中の嫌な症状は気象病の可能性もあったりします。

上述してます通り、山頂目指して登っていくと、段々気温が下がり、気圧も低くなっていきます。

気圧が変化してくると、人間の体は敏感に反応してきまして、色々な症状を発症してしまいます。

ただ、この気圧の変化は、山に登った時だけではないですよね!?

天気予報でよくやってます「低気圧」も気圧が低い状態(雨)になりますので、体に影響を及ぼしてしまいます。

天気が悪い日や、台風が近づくと頭痛がしたり、体調が悪くなってしまう方がいるのですが、この低気圧(気圧)が影響している症状を「気象病」と呼んだりします。

なぜ、気圧が変化すると体調不良になってしまうかと申しますと、気圧の変化によって体がストレスを感じ、自律神経が活性化されてします。

自律神経系には、交感神経と副交感神経がありますが、ストレスを感じると、血管を収縮させる働きのある交感神経が活発になってしまい、体が興奮状態になります。

気圧の変化が大きいと、体をリラックス状態にしてくれる副交感神経の働きが逆に悪くなってしまい、さまざまな体調不良の原因になります。

副交感神経は、睡眠にも影響するのですが、標高の高い山小屋で宿泊すると、気圧が低く交感神経が活発になるので、寝つきが悪くなる原因になってしまいます。

また、夏の昼過ぎになると、積乱雲が発達して雷雨になることがありますが、その時も急激に気圧が低下していくので、気象病を発症してしまう事があったりします。

特に前日と比べて10hpa以上の気圧の変化があると、体がついていけず、体調不良になりやすくなるといった研究報告もあったりします。

標高1,000m上がると、100hpa気圧が低くなりますので、気象病よりもさらに強烈な気圧の変化が体を襲う感じになります。

これだけ気圧の変化が大きい登山ですので、標高が高くなくても、高山病に似た症状である気象病を発症してしまう事が考えられます。

低山でも頭が痛くなったり、フラフラしたり、首、肩凝りが酷くなる場合は、高山病ではなく気象病の可能性を疑ったほうが良いかと思います。

標高2,000m以下の登山で体調不良が多い方は、積極的に気象病の対策をした方が良いかもしれません。

キアガードで高山病対策・気象病の症状緩和について

高山病ではなく、気象病が疑われる場合は、キアガードという漢方の働きで気圧の変化などによる頭痛症状を緩和する薬があったりします。

気圧の変化によって興奮した交感神経を鎮め、収縮した血管を拡張する薬なのですが、頭痛がしそうだな~と感じたら直ぐの服用が効果的です!

気象病と思われる頭痛の症状以外にも、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどの諸症にも効果があります。

登山中に多い「暑気あたり」にも効果・効能のある薬ですので、体調に自信がない場合は、登山を始める前に服用も良いかもしれません。

※そもそも体調不良時の登山は厳禁です。

特に気象病の症状が出やすい季節は、低気圧が定期的に通過する春や梅雨、秋の台風シーズン中になりますので、その頃に登山をする場合は、予めキアガード等の薬で対策しても良いかもしれません。

ちなみに気象病に悩んでいる方に共通しているのが、「乗り物に酔いやすい体質の方」になるそうです。

この因果関係は、ある程度解明されてまして、耳(内耳)のセンサーが気圧の変化をキャッチし、それが自律神経に伝わる事により体に不快な症状を発症させております。

乗り物酔いをしやすい方は、気圧を感知する内耳が弱い方が多く、揺れに敏感な体質になります。

気象病も、内耳の気圧変化という「揺れ」が影響してますので、発症の原因が同じであると言えますよね。

ですので、乗り物酔いしやすい方が登山をする場合は、高山病対策も重要ですが、その前に気象病の方も気にかける必要があります!

何度も書きますが、標高が低いのに体調不良を起こしてしまう事が多い登山者は、高山病ではなく気象病を疑ってみて下さい!

登山中、体調が悪くなる時は、決まって天気が悪い日ではないですか?

我々が思う以上に気圧の変化が体に及ぼす影響は大きいので、高山病対策と一緒に気象病にも注意を払う必要がありますよね!

高山病・気象病の症状緩和に有効な対策について

キアガードも気象病対策に有効ですが、薬に頼らない対策もありますので、そちらについて書いてみたいと思います!

よく言われている事になりますが、高山病・気象病の症状緩和に有効な対策がこちらになります!

- 睡眠不足は高山病・気象病の大敵!

- 登山開始から30分はノンビリ歩く。(体を慣らす必要があり)

- 体を冷やさないように小休止を多くとる。

- アルコールの接種と睡眠薬の使用は呼吸が浅くなるので避ける。

- 水分を意識的に多く摂取する。(高山は脱水になりやすいです。)

- 朝食は忘れずに食べる。(エネルギー不足を防ぐ)

- 首の上下運動は避ける(内耳の気圧に影響するため高山病・気象病対策に有効)

- 耳が詰まったら気圧を出してあげる。(定期的にあくび、鼻をかむ)

- チェストストラップ(胸付近)の締め過ぎに注意。呼吸しずらくなります。

- 標高2,000m前後から登山スタートする場合は高度順応が必要。

- 天気が悪い日(気圧が低い日)の登山は控える。

高山病と気象病に有効な対策は、結構似ております。

特に登山初心者がやりがちなのは「チェストベルトの締め過ぎ」かなと思います。

ザックのベルトをシッカリ締めることも大事なのですが、胸とウエストは、酸素を吸い込む時に大きく動きますので、その部位にベルトで圧をかけてしまうと呼吸が浅くなってしまいます。

知らないうちに酸欠気味になってしまうと、標高が上がれば上がるほど体にとっては大きな負担になってしまいます。

まとめ

登山愛好家にとっては、高山病の方が馴染みがあると思いますが、気圧の変化による気象病の知識も併せて知っておくと、登山中の体調不良の対策に有効だと思います。

個人的には、登山中に仲間の体調が悪くなった場合は、気象病とシャリバテ(エネルギー不足)、脱水症状を疑うようにしております。

登山中に頭痛が止まらないと、注意散漫になってしまいますし、行程にも遅れが出てしまいますので、思っている以上に深刻な状態であるとも言えます。

高山病は、標高の低い所へ移動すれば、ほぼ完治しますが、気象病は、気圧の変化が続く限り、中々症状の緩和は期待できません。

普段から頭痛持ちの方なら、鎮痛剤と併せて、キアガードなどの気象病の対策になる薬を持ち歩くのも一考の価値があると思います。

高山病・気象病が発症してしまうと、折角の山の時間が台無しになってしまいますので、気圧の変化に注意し、無理のない計画で臨んでいただけたらなと思います!

高山病・気象病を発症しやすい登山の形態としてあるのが「ご来光登山」になります。

寝不足、急激な気圧の変化は、体に大きなストレスを与え突然死のリスクが高まってしまいます。

ご来光登山と突然死について書いた記事になりますので、良かったら参考にしてみて下さい!