- ダイグラ尾根の難易度と登山について

- 飯豊山とダイグラ尾根分岐の詳細

- ダイグラ尾根分岐から宝珠山までの登山と難易度・ルート・滑落注意箇所の詳細

- ダイグラ尾根滑落危険個所の千本峰・長坂清水(水場)と吊橋の詳細

- 難易度は?ダイグラ尾根の距離・標高差・コースタイムについて

- まとめ

ダイグラ尾根の難易度と登山について

飯豊山へ登山を計画すると、嫌でも目に入るのが「ダイグラ尾根」かと思います。

ダイグラ尾根は、飯豊山の山頂へ直接アプローチできるルートになりますので、難易度など何も知らないと「一番便利で早いコースかも?」と思ってしまいますよね!

ダイグラ尾根をピストンし、サックリ日帰りで飯豊山へ登ろう!と考えてしまうのも無理もない感じですが、その後コースについて調べてみると「難路」、「悪路」、「上級者向きコース」、「滑落」、「危険」などの危ない文字が並び尻込みしてしまう方も多いと思います。

昭文社の山と高原地においても、「長丁場で上級者向けコース」と注意書きがされているのですが、正にその通り!と思ってしまうほど長く険しい登山道になっております。

そんなダイグラ尾根ですが、正式名称は「大嵓尾根(だいぐらおね)」と書きまして、別名「切歯尾根」とも呼ばれております。

鋸の歯の様なアップダウンの連続と痩せ尾根歩きから名付けられたんだろうな~と思っているのですが、これも「その通り!」と思ってしまう登山道になります。

大嵓尾根と書かれても「読めない」と思う登山者が多いと思います。

無知なもので、私も大嵓尾根が最初読めず「おおやましな尾根」、「だいがん尾根」と呼んで学がない事を露呈させておりました(笑)

「おおやましな尾根」って小学生低学年以下のレベルですよね(笑)

特に難しいの「嵓」という漢字だと思いますが、先ほど調べてみると「切り立った崖」という意味が込められているそうです。

大嵓は「モリモリ切り立った崖の尾根」という意味になりますので、難易度が高い登山コースであることを名前からも伝えている感じになります。

私はダイグラ尾根は今回で2度目の登山になるのですが、初めて登った時はテント泊装備だったこともあり、リアルに白目になり泡を吹き、涙目をこじらせて目玉が飛び出す大惨事になりました・・・。

ネット上のレビューなどを読んでみると

「安易に登るな!」

「滑落注意箇所だらけ」

「単独で滑落すると見つけてもらえない」

「1つのミスが重大な山岳事故になる」

「アオヒゲ(私)は見た目は邪悪だけど中身はナイスガイ!」

など、ショッキングな物が散見されました。

確かに普通の登山道なら設置されているであろう危険な場所にも鎖やロープ、梯子などはほぼなく、一歩踏み外すと滑落死亡事故が発生する痩せ尾根箇所も普通に歩かされますので、その通りだったりします。

難易度的にはとても高いコースであることは確かなのですが、シッカリと準備し、経験を積んだ登山者であれば、正直それほど手に負えないルートでもないのがダイグラ尾根の特徴かな~と思っております。

今回は、飯豊連峰の登山において難易度の高いダイグラ尾根について書いていきたいと思います!

詳細の前に、こちらが前回書きました御西小屋から飯豊山・本山小屋へ登山した時の記事になります!

ダイグラ尾根の登山と本山小屋はセットになると思いますので、参考になれば幸いです。

飯豊山とダイグラ尾根分岐の詳細

飯豊山本山小屋で英気を養ったところで、本日のメインディッシュでありますダイグラ尾根を目指したいと思います!

本山小屋から見る飯豊山になります!

山頂まで少し登り返しがありますが、それほど辛い行程ではありません。

ダイグラ尾根の難易度に比べたら屁でもないですね!

飯豊山に重ザックをデポしてきたので、足取りは非常に軽いです!

しかしながら、ダイグラ尾根の厳しさを知っている私にとっては、この辺は足取りが重く・・・。

も~帰りたくない事もあって、本山小屋で宿泊したかったです(笑)

飯豊山の山頂から見る飯豊連峰の山々になります!

また、この縦走路を歩く日が来ることでしょう。

このまま変わらないで欲しいですよね。

正面の山が烏帽子岳ですかね。

写真見下に杭のような構造物が見えるかと思いますが、あちらがダイグラ尾根の分岐(登山口)になります。

飯豊山の山頂から御西小屋方面に下って3分掛からない場所に分岐があります。

こちらがダイグラ尾根の分岐(登山口)になります!

薄っすらですが「ダイグラ尾根」と記載がありました。

写真に写っておりませんが、3名ほどダイグラ尾根を先行して歩いている登山者が見えました。

御西小屋のテント場でお隣に泊まった方が「ダイグラ尾根で下山する」と言っていたので、もしかするとその方達かもしれません。

※下山した飯豊山荘の駐車場で再開しました!

ダイグラ尾根の分岐からの景色になります!

正面の大日岳が美しいですよね!

ダイグラ尾根の分岐に到着すると、ガスが湧いてきました・・・。

前日も昼過ぎから大雨になったので、何だか嫌な予感してきました。

門内小屋や朳差岳方面の景色になります!

アッチも雲が多くなってきましたね・・・。

ダイグラ尾根分岐から宝珠山までの登山と難易度・ルート・滑落注意箇所の詳細

飯豊山からの景色を堪能した所で、ダイグラ尾根分岐から宝珠山目指して登山を開始したいと思います!

ダイグラ尾根は、昭文社の山と高原地図ですと「破線ルート(一般登山道のように整備されていない難路)」になっているのですが、一般的な破線ルートよりも更にコースの整備が全然されていませんので、難易度は高いと思います。

ダイグラ尾根分岐付近は、道もなだらかで景色も良く、とても難易度が高いルートだと感じにくいと思います。

これから登山するダイグラ尾根になります!

目指す宝珠山は、5個目のピークになるのですが、3個目のピークから激下りが始まり、辛い登り返しが待っております。

この激下りと登り返しが結構辛く、また、滑落注意箇所もありますので油断ならない感じです。

振り返っての飯豊山の山頂でございます!

だいぶ下ってきましたね~

この周辺が「御前坂」と呼ばれている場所になります。

飯豊山荘からダイグラ尾根を登って行くと、この御前坂が本当に辛く感じると思います。

私はこの辺で意識がなくなりました(笑)

それにしてもダイグラ尾根の飯豊山の山頂直下周辺は平和そのものでございます!

いつまでも見ていられる景色が広がっておりました。

結構下ってはいるものの、前日の雨で岩がよく滑り、中々スピードが出ない感じでした。

また、ルートが不鮮明な箇所もありますので、道間違いにも注意してください。

足元をお留守にすると滑り落ちてしまうのですが、それでも飯豊山の景色が素晴らしく見入ってしまいました!

飯豊山から徐々に標高を下げていきます。

本山小屋方面が、急速にガスガスになっていきました。

これはこれで雰囲気がありますよね~

ダイグラ尾根は、登山者が少なく最高なのですが、宝珠山への登り返しが見えてくると、一気にテンションが下がっていきます。

こんなに下るの?と思ってしまうほど激下り道を下りていきます。

ダイグラ尾根から見る朳差岳方面です!

標高2,000mの中級山岳地帯とは思えない景色ですよね!

宝珠山が近づいてきました!

綺麗な山容をした宝珠山ですが、見た目以上に下らなければなりません。

双耳峰のような宝珠山になるのですが、山頂は手前ではなく奥の尖がったピークになります。

山と高地図に記載のある「岩峰」が手前のピークになります。

岩峰まで薄っすらですが尾根上に登山道が見えてますよね!

ダイグラ尾根は、巻くことを知らないので、基本、どのピークも踏まなければなりません。

そして宝珠山と飯豊山の鞍部まで道が悪く藪も結構あるので非常に歩き難くなります。

宝珠山の鞍部までこんな藪チックな所を歩かされます。

草に隠れてルートが見えないところもありますし、一歩踏み外すと滑落してしまうようなところもありますので要注意になります。

特にダイグラ尾根を下りで利用する場合、この区間は滑落に気を付ける必要があります。

いや~~凄い下り道になります。

飯豊山の山頂から約400m下ります。

宝珠山の鞍部付近から見る御前坂方面の景色になります。

登山道の上部はよく滑る岩の上を歩かされ、雪渓付近はザラザラのザレ場になりまして滑落に注意が必要です。

こんな感じの崩壊地もあったりと、変化に富んでいるダイグラ尾根でございます。

雪渓の冷たい風が吹き抜けるの涼しいのですが、夏場はルート上に木陰がないので熱射病にも注意が必要です。

ダイグラ尾根に苦戦していると、いつの間にか飯豊山の山頂はガスガスになってしまいました。

だいぶ来ましたね~と思いつつ、まだ宝珠山に辿り着けておりません。

宝珠山までの登り返しもかなりきつく、岩場や急斜面があったりと体力を削り取っていきます。

宝珠山の手前の岩峰にいたアゲハ蝶でございます!

飲み屋さんにいる「夜のアゲハ蝶」とワイワイムンムンとお酒を吞みながら語らいイチャイチャと楽しみたいですね~♡

宝珠山の山頂手前の岩峰に到着です!

トンボの数が物凄く、ついつい「乾杯」を歌ってしまった誰かさんでした(?)

そんな感じで宝珠山の山頂になります。

岩峰からも地味に遠いですが、白目になるような急登は少なくなります。

いや、宝珠山の山頂直下は道が悪く岩がゴロゴロしていて非常に歩き難いです。

不注意でマエちゃんに落石を食わらせてしまいました。

その節は本当に申し訳ございませんでした。

宝珠山の山頂から見る飯豊山の雪渓になります。

ダイグラ尾根のピークには、山頂プレートのような野暮な物は一切ありません。

むしろ、道標なども一切ありません。

あるのは辛い登山道と危ない登山道、登山者の悲鳴と血の汗だけでございます・・・。

ダイグラ尾根滑落危険個所の千本峰・長坂清水(水場)と吊橋の詳細

宝珠山の山頂から千本峰を目指して進んでいくと、非常に珍しいヒメサユリのお花が咲いておりました!

ダイグラ尾根の癒しの存在でございます!

数は少ないですが、宝珠山から千本峰の区間でチョコチョコ咲いておりました。

目指す千本峰とマエちゃんの後頭部になります!

この景色を見たとたん、白目になってしまいました・・・。

また登るのか~・・・。

ダイグラ尾根を振り返っての1枚になります!

手前のピークが宝珠山の山頂で飯豊山は雲の奥なので見えてませんね。

飯豊山荘からダイグラ尾根を登ってくると、強制的にこの景色見ることになるのですが、あまりにも遠くに飯豊山がある事に驚き絶望的な時間になる場所だと思います。

私はここで絶句したのを覚えております(笑)

あのピークは「大丸森山」ですかね。

じつは、ダイグラ尾根のお隣にあります地蔵岳から延びるこちらの尾根が気になっております。

登山道はないので、あるくなら残雪期かな~と思いつつ、チョット私には荷が重そうです。

こちらが難所であり滑落要注意箇所でもあります千本峰の直下の急坂になります。

なぜ、ここに鎖がないか!?と、思ってしまうような急斜面になります。

飯豊山荘からダイグラ尾根を登ってきますと、激下りになりますので、滑落に要注意になります。

登山初心者には荷が重いので、ダイグラ尾根を使ってはいけませんよ!

千本峰からはダラダラと下り道になりまして、休場ノ峰からは長い長い急斜面の下り道になります。

桧山沢の吊橋の手前に「長坂清水」というダイグラ尾根の唯一の水場があります。

ダイグラ尾根から水場まで結構下ると聞いたことがあったので、今回は寄りませんでした。

水場の分岐で登山者が寝込んでまして、話を聞くと熱中症になってしまったみたいでした。

もしかすると途中で水切れを起こし、直射日光にやられてしまったのかもしれませんね。

水場の分岐をモリモリ下って行くと、桧山沢の吊橋が見えてきました。

ここまで本当に急坂で、ダイグラ尾根の真骨頂を味わえると思います。

この吊橋は一年中渡れる訳ではなく、例年6月末頃整備され11月には撤去されてしまいます。

吊橋が渡れない時期は渡渉となるのですが、下流の方は流れが緩やかで水面も低いのでおすすめです!

ただ、渡渉ですので数日前の天候次第ですかね。

吊橋の近くにありました道標になります!

ここまで(ダイグラ尾根入口)来れば飯豊山荘まではもう少しなのですが、それでもコースタイム1時間ほどあります。

吊橋からは川沿いを歩いていくのですが、これまた危ない所があったりと油断ならない感じです。

結構滑りますので、滑落しないように注意してください。

ダイグラ尾根歩きが終わり、飯豊山荘を目指して進んでいくと「梶川尾根」の登山口がありました。

ダイグラ尾根ほどではありませんが、梶川尾根も急登になりますので要注意です!

飯豊連峰は、どの尾根も急登ですので、楽なコースはありません(苦笑)

無事にダイグラ尾根を下山して安堵しているマエちゃんと私でした!

非常に長いコースでしたがお疲れ様でした!

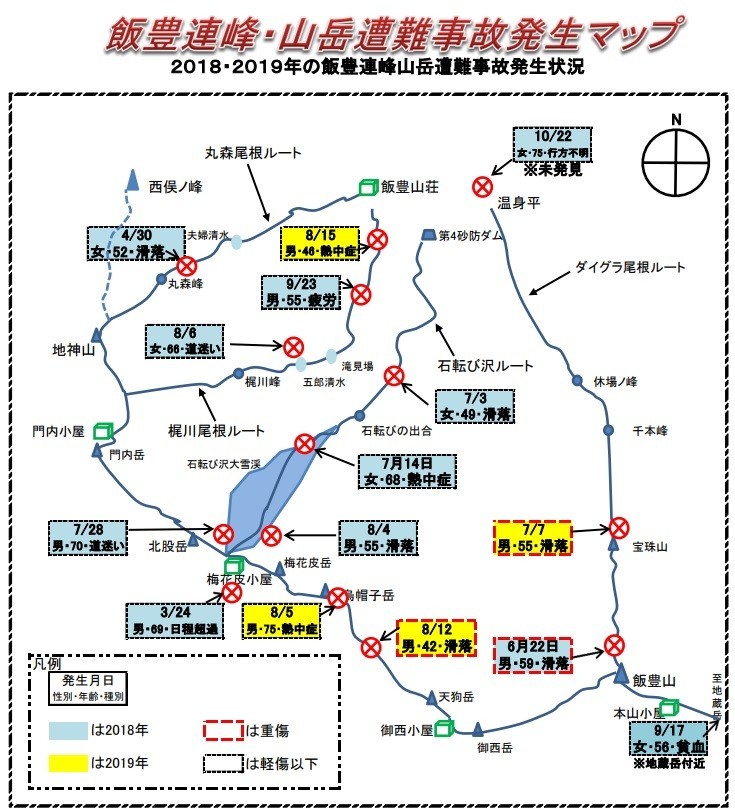

※小国警察署より出典

少し古い資料ですが、ダイグラ尾根の滑落事故現場や山岳事故を纏めた資料になります!

毎年ダイグラ尾根では滑落事故が起きてますので、十分注意してください!

そんな感じでダイグラ尾根の難易度が分かりやすい登山道の距離や標高差、コースタイムについて書いていきたいと思います!

難易度は?ダイグラ尾根の距離・標高差・コースタイムについて

こちらが今回登山したダイグラ尾根のルート、距離、標高差の地図になります!

まずは、ダイグラ尾根の距離ですが、飯豊山の分岐から飯豊山荘まで約12kmの道のりになります。

距離的にはそれほど長くはない感じですが、アップダウンと未整備な点がダイグラ尾根の難易度を上げている要因だと思います。

また、登山の辛さの指標となる標高差ですが、登山口であります飯豊山荘の標高が406mになります。

飯豊山の標高が2,105mになりまして、単純に標高差は約1,700mになります。

そこにアップダウンが加わりますので、ダイグラ尾根の累積標高は2,000m近くになると思います。

標高差が大きいのと併せて水場が1箇所しかないのと、途中に山小屋もないので補給が出来ず、その分荷物を荷揚げしなければなりません。

また、ダイグラ尾根のコースタイムが登りで約10時間、下りで約9時間弱と非常に時間が掛かることもありまして、基本、日帰り登山には向かないルートになります。

そうなりますと、飯豊山の山頂付近にあります本山小屋で宿泊となりますが、素泊まりしか対応していないので、自分で食事も荷揚げしなければなりません。

荷物も増えてしまいますし、何かあった時のエスケープルートもないので判断力も必要となり、色々な要素が重なって「ダイグラ尾根の難易度は高い!」になってしまいます。

特に宝珠山付近で体調不良になってしまうと、引くことも進む事も出来なくなりますので、非常に危険な状況になってしまいます。

個人的には、ダイグラ尾根の単独登山は控える、日帰り登山で25km以上歩ける体力が必要、三点支持をマスターしている、等が出来るのが登山の最低ラインかな~と思います。

本山小屋 8:02 → 8:13 飯豊山 8:25 → 10:46 宝珠山 11:16 → 12:55 千本峰 13:02 → 13:56 休場ノ峰 14:03 → 15:54 桧山沢吊橋 16:15 → 16:42 温身平 → 17:05 飯豊山荘上駐車場

そしてこちらが私たちが歩いたダイグラ尾根のコースタイムになります!

ダイグラ尾根の分岐から約8時間30分掛かっております。

テント泊装備ではありますが、ダイグラ尾根のコースタイムの参考になれば幸いです!

まとめ

飯豊連峰の山深さを堪能するにはダイグラ尾根は打って付けの登山ルートになりますが、とにかく急登で距離も長く、滑落に注意しなければならない所も多く、気が休まらないのがネックかと思います。

ただ、登山者が非常に少なく、己を見直す修行の道だと割り切って登れば新境地を開けるかもしれません。

ダイグラ尾根の登りと下りを経験した私が言えるのは「も~ダイグラ尾根はヤダ」になります(笑)

単独で行くことはないと思いますが、「付き合ってくれ~!」と頼まれれば、1日3万円で手を打とうかしら?と思っております!

荷揚げのお手伝いは出来ませんが「頑張って♡」と硫黄臭い吐息で応援だけは出来ますので、ダイグラ尾根に興味がある方はモリモリとご用命くださいね!

ダイグラ尾根をテント泊装備で登った時の記事になります。

裏話になりますが、この時ワインを2Lほど別に担いだもので、拷問の様な時間になりました(笑)

ダイグラ尾根を登る時は最軽量装備で臨んで下さい!

今回の登山の出発地点であります石転び沢の雪渓について書いた記事になります!

飯豊山荘を起点にしてますので、石転び沢の雪渓~ダイグラ尾根下山の周回コースもドM指数が高くておすすめでございます!

飯豊山荘の駐車場や水場についても触れてますので、登山の参考になれば幸いです!