- 台高山脈尾鷲道縦走登山について

- 尾鷲辻から尾鷲道縦走登山!白サコ・雷峠までのルートの詳細

- コブシ嶺(マブシ嶺)登山と尾鷲道の様子について

- コブシ嶺から木組峠・神明水(水場)までの尾鷲道の詳細

- 尾鷲道古和谷ルートの詳細と渡渉について

- 台高山脈尾鷲道のルート・標高差・コースタイム詳細

- まとめ

台高山脈尾鷲道縦走登山について

前回の大台ヶ原日出ヶ岳登山に引き続きまして、今回は台高山脈縦走のフィナーレを飾る尾鷲道について書いていきたいと思います!

無知なもので、尾鷲道の事を「おわしみち」だと思っていたのですが、正解は「おわせみち」になります。

鷲の様な尻尾をしたルートになるのかな~っと思っていたのですが、そもそも鷲の尻尾ってどんな形だっけ?となり、独りで無駄に混乱してしまいました(笑)

そんな尾鷲道ですが、紀伊半島の中でも開けた都市の1つであります「尾鷲市」から大台ヶ原へ至るルートが複数整備されております。

前回の記事でも軽く触れましたが、大台ヶ原ドライブウェイが開通する前は、大台ヶ原は秘境中の秘境として人を寄せ付けない山域でした。

そんな中、台高山脈の西隣に連なる山岳信仰の聖地である大峯奥駈道(山上ヶ岳・八経ヶ岳等)で修行していた山伏、修験者たちが、広大で未開の大台ヶ原周辺に興味を抱き、修行の場として入山が始まったとされております。

また、江戸、明治頃になりますと、新薬の原料となる野草を求め、大台ヶ原周辺の探索、研究が始まって人が入るようになった経緯もあったりします。

徐々に林業も行われ、そんな入山者に対応すべく整備されたルートの1つが今回登山をした尾鷲道になるのですが、上述した大台ヶ原ドライブウェイが開通したことが影響し、利用者が激減し寂れてしまいました。

しかしながら、そんな状況を憂慮する地元の有志により尾鷲道が整備され、非常に歩き易いルートに大変身いたしました!

台高山脈を縦走するならば、高見山から大台ヶ原を経由して尾鷲へ抜けたいと考えていたので、今回迷わず計画し実行に移すことになりました。

計画したものの、トラブル続きで大幅な時間の遅れになってしまったのですが、今回は台高山脈のクラシックルートの1つである尾鷲道を使って登山した時の様子いついて書いていきたいと思います!

その前に、今回の台高山脈縦走の記録がこちらになります!

尾鷲道縦走の様子の前に、台高山脈登山初日で歩きましたが、高見山~明神平の記事がこちらになります!

初日は明神平で幕営しております。

こちらが明神平から池木屋山、父ヶ谷高の山頂周辺でビバークした2日目の記事になります!

テント泊縦走3日目になります、台高山脈最高峰(三重県最高峰)である大台ヶ原日出ヶ岳登山の様子について書いた記事になります!

そして今回歩きました大台ヶ原日出ヶ岳・尾鷲道縦走を撮った動画がこちらになります!

上記写真を押すと短い登山動画(YouTube)を観ることが出来ます!

大台ヶ原の日出ヶ岳、尾鷲道の登山ルートや山頂からの景色、雰囲気が少しでも伝われば幸いです!

尾鷲辻から尾鷲道縦走登山!白サコ・雷峠までのルートの詳細

こちらが尾鷲道の終着地点であります尾鷲辻になります。

真っ直ぐ進みますと大台ヶ原の名所大蛇嵓へと至りまして、見切れてますが、写真右手に進むと大台ヶ原の駐車場へ至ります。

肝心な尾鷲道の入口は、東屋の左奥にヒッソリとあります。

こちらが尾鷲辻の尾鷲道入口になります。

入口にはルートについての案内板が設置されておりまして、尾鷲道のエスケープルートについても触れられておりました!

さ~前から歩きたかった台高山脈の秘境尾鷲道へ進みたいと思います!

※尾鷲道に限らず、台高山脈の縦走路は、何処も秘境みたいなものですよね(笑)

尾鷲辻から見る尾鷲道の景色になります!

想像以上に踏み跡がシッカリして驚きました。

勝手なイメージとして「ひたすら藪漕ぎ」だったのですが、拍子抜けしてしまいました。

いや~~尾鷲道は雰囲気がとても良いです!!

大台ヶ原らしい景色にかなり癒されました!!

ちなみに尾鷲道は、基本、尾鷲市街まで下り基調なので、体力的にも有難いコースになります。

ただ、距離が長く山小屋が全くないので、歩ける方が限られているのが人気が出ない要因だと思います。

尾鷲辻からモリモリ下って行くと、雰囲気の良い広場に出ました!

周辺をキョロキョロしていると、こちらが白サコである事が分かりました!

白サコの標高は、1,405mになりまして、いつの間にかピークを踏んでいた感じです。

白サコ周辺は、雰囲気が良いので休憩に丁度良いかと思います。

ちなみに尾鷲道は、堂倉山を巻くようにルートが整備されているのですが、途中で山頂に至るんだろうな~っと思われるマーキングが幾つかありましたので、興味がある方は登ってみて下さい。

雷峠周辺から見る大台ヶ原日出ヶ岳方面の景色になります!

だいぶ下って来ましたね~

雷峠までほぼ下り道になるのですが、この界隈は本当に雰囲気が良いのでおすすめでございます!!

こんな感じの登山道を歩いて行きます。

木漏れ日が美しく、吹き抜ける風が心地良かったです。

コブシ嶺(マブシ嶺)登山と尾鷲道の様子について

下り基調で緩やかな尾根道を進んでいきますと、左手に禿山というか少し雰囲気が違うピークが左手に見えてきます。

この先で折り返すようにこのピークを登って行きます。

折り返しポイントに道標もあるので大丈夫だと思いますが、そのまま進むと見当違いの方向に行ってしまうので注意してください。

昭文社山と高原地図でも、この付近に「?」のマークが付いていますので、進む方向に注意してください。

折り返して登ると、こちらの道標が見えてきます。

この近くが地倉山になるのですが、山と高原地図の表記(位置)が少し間違っているように感じました。

むしろ、疲労困憊で私の頭がおかしかったのも影響しているかもですね!

地倉山からコブシ嶺(マブシ嶺)へ至る稜線です!

尾鷲道で一番花がある稜線歩きの時間だと思います!

地倉山からコブシ嶺(マブシ嶺)の稜線の景色になります!

幾重にも山並みが連なっていて、とても素敵な景色でした!

周辺に誰もいないのでとても静かで至福の時間でした!!

この周辺はテント泊適地になってました!

尾鷲道は、地味に距離がありますので、テント泊で1泊するとかなり行程が楽になると思います。

尾鷲道を歩いた感じでは、このコブシ嶺(マブシ嶺)周辺と、木組等周辺は、テント泊に良いかな~っと思います。

ま~2m四方の平地と水さえあれば、そこがビバーク適地なのが台高山脈の決まりですよね(笑)

台高山脈の懐の深さに脱帽でございます!

人も少なく私のツボなルートでございます。

何時までも残したい自然ですよね!

奥に見えるのが熊野古道大峯奥駈道の縦走路ですね。

きっと、白目になりながらテント泊縦走しているMな登山者が多くいるんでしょうね~

アッチから台高山脈を見て「歩きたい!」っと思っているかもしれませんね!

振り返っての地倉山方面の景色になります!

大台ヶ原っぽくない、開放的な縦走路ですよね~

尾鷲道にもシャクナゲがモリモリ咲いておりました!

台高山脈の縦走路は、お花が少ないのですが、このシャクナゲだけは結構咲いておりました。

このNTRC作成の道標が要所にあるお陰で迷うことなく尾鷲道を歩けている感じです。

この道標がないと、台高山脈の尾鷲道の区間は、かなりシンドイでしょうね~・・・。

さ~尾鷲道のフィナーレを飾ると呼んでよいコブシ嶺(マブシ嶺)を目指して進みたいと思います!

この開放感がたまりません!!

なんか立っている!?っと思ったら、こちらがコブシ嶺(マブシ嶺)の山頂になります!

写真の通り、コブシ嶺(マブシ嶺)の山頂周辺は、テント泊適地が広がっておりまして、キャンプした痕跡がチラチラ残っておりました。

そんな感じでコブシ嶺(マブシ嶺)に到着でございます!!

尾鷲道の中でも、このコブシ嶺(マブシ嶺)が一番の見せ場になるかと思います。

大台ヶ原からコブシ嶺(マブシ嶺)までは、十分ピストン出来ますので、ここまで訪れに来る登山者も結構いるそうです。

今度尾鷲道を縦走することがあれば、コブシ嶺(マブシ嶺)でテント泊したいですね~

ちなみに昭文社の山と高原地図ですと「コブシ嶺」と記載があるのですが、道標等を見ますと「マブシ嶺」と記載されております。

どちらも正解だと思いますが、地図を眺める時は名称に注意した方が良いかもしれません。

コブシ嶺から木組峠・神明水(水場)までの尾鷲道の詳細

名残惜しいですが、コブシ嶺(マブシ嶺)を後にし、木組峠、神明水(水場)を目指したいと思います!

道標があるおかげで木組峠・神明水(水場)方面のルートは非常に分かりやすかったです。

ついつい何度もコブシ嶺(マブシ嶺)方面を振り返ってしまいます・・・。

コブシを効かせて「あばよー!!」と檄を飛ばしたの言うまでもございません(笑)

情報量が多い道標が随所にあるので助かりました!!

土地勘がない私でも無事に下山できそうな気分になってきました!!

とりあえず、木組峠・神明水(水場)・古和谷分岐を目指して進みたいと思います!

コブシ嶺(マブシ嶺)の山頂直下は、雄大な展望を独り占めできるので、是非、訪れて欲しい一座になります!

何度も書きますが、大台ヶ原からコブシ嶺(マブシ嶺)までは、尾鷲道ピストンで来れますので、足を運んでみてください!

木組峠・神明水(水場)方面のルートは結構な急斜面を下っていきます。

そして、写真の通りザレているので良く滑り転がり落ちました(笑)

こんな感じのエグイ斜面を下っていくのですが、登山道はシッカリしているので大丈夫です!

モリモリ下っていくと、癒しの樹林帯になってきました。

帽子をなくしてしまったもので、美白の命の私にとっては、痛い時間になりました・・・。

右のピークがコブシ嶺(マブシ嶺)、中央が地倉山ですね。

登のは大変ですが、下るのはあっという間ですね。

よ~やく木組峠の名前が見えてきました。

本当によくルートが整備されてますよね~

木組峠の手前にあった一本木になります。

右の木が一本あるから地名になったんでしょうかね!?

看板の通り、尾鷲道もツキノワグマの目撃情報が多数ありますので、要注意エリアになります。

そしてこちらが中ノ峠になります。

ルートがなだらかなので、峠と言われなければ気がつかない感じでした。

あれはなんざんす!?っと思わず叫んでしまった木組峠の稜線コースの入口になります。

写真の通り、かなりヤンチャに崩れてますが、このまま真っすぐ進んでもOKになります。

かなり崩れているルートになるので上級者向けになるそうです。

私は既にヘトヘト&時間が押しているので、写真左の尾根コースで進む事に致しました。

少し登れば木組峠に到着です!

熊出没注意の看板がアチコチにありました。

尾鷲道は、鷲よりも熊に注意が必要ですね。

木組峠からは結構な急坂を登って行きます。

今までが下り基調で楽々だったので、少しの登りがエゲつなく感じてしまいました。

それでも、新緑が美しく、紅葉の時期も良いでしょうね!

木組峠の稜線に乗ると、展望が良いルートとなり、足取りが一気に軽くなりました♡

しかしながら、目の前のピークは登りたくないな~っと思ってしまいました。

いや~~ここにきて景色が良いのは有難いです!

コブシ嶺から強烈な睡魔に襲わ、寝むとうて寝むとうて・・・が一気に目が覚めました!

意識が戻るとそこは「新木組峠」でした。

あれ、さっきの木組峠は「旧木組峠」だったんでしょうかね!?

新木組峠で稜線、尾根コースと合流いたします。

今度尾鷲道を歩く時は、稜線コースで攻めたいですね~

新木組峠から巻き道のようなルートを永遠と進むと、右手に水が湧き出ているとこがあります。

尾鷲道の貴重な水場である神明水になるのですが、こちらともう1つ水場がありまして、手前のこちらの方が水量が豊富でした。

正式な神明水は、こちらではないのですが、水を汲むならこちらの方が便利かと思います。

味は両方とも冷たく美味しいかったです♡

神明水の水場から少し進むと又口辻になりました。

想像以上に道標の整備が素晴らしく、安心して歩ける感じでした!

尾鷲道古和谷ルートの詳細と渡渉について

尾鷲道(台高山脈縦走登山)の終着地点であります尾鷲市街に通ずるルートは、今回利用した古和谷ルートと栃山林道など、複数あります。

今回は渡渉もあるクラシックルートの古和谷ルートから尾鷲へ抜けたいと思います!

古和谷ルートは、台高山脈縦走のフィナーレにふさわしい急坂の連続になります。

いや~この急坂を登るのは嫌ですな~っと思ってしまう急降下になります。

長いこと急降下していくと、沢が見えてきます。

テント泊装備が肩に食い込み、異様な快楽を注入し続けてくれます♡

急降下最高♡っと、叫び続けたの言うまでもございません!!

凄いゴーロ地帯ですが、これでも登山道になります。

正面に尾鷲道が続いているのですが、それなりに整備されているのでなんとか通過できました。

この辺は大雨降ると落石が怖いので注意してください!

そしてこちらが最後の核心部になります尾鷲道古和谷ルートの渡渉箇所になります。

対岸にマーキングが見えているので直ぐに渡渉箇所である事が分かると思います。

今回はマイルドな水量だったので良かったのですが、雨で増水しますと渡渉できなくなるので要注意になります。

台高山脈は、日本屈指の雨量を誇る山域ですので、古和谷ルートを利用する際には前後の天気にも注意した方が良いかと思います。

渡渉が終わって振り返っての写真になります。

尾鷲からコブシ嶺方面に行く場合も、マーキングがあるので渡渉点はすぐに分かると思います。

渡渉してからも古和谷ルートは荒れている個所が多く、地味に時間が掛かります。

この橋を渡る時はドキドキ致しました。

も~少しダイエットしておけば良かったと後悔しちゃいました♡

沢沿いのルートになる影響か、コースっが崩落して道が無くなっている個所が多かったです。

その度に大高巻きになるので、体力的にかなりきつくなりました。

結構危ない所も多いので、最後まで気が抜けませんね。

古和谷ルートは、林業の拠点になってまして、昔は電車が走っておりました。

その名残としてレール(軌道)が残ってまして、地味に邪魔で歩き難いったらありゃしませんでした(笑)

森林軌道を越えると、よ~~やく尾鷲道和谷ルートの入口に辿り着けました。

いや~ここまで本当に遠かった・・・。

これで長い長い台高山脈縦走も終わりですね。

尾鷲市街を目指し沢沿い歩いて行きます。

水がとても綺麗で癒されたのですが、古和谷ルートの入口から尾鷲市街までが非常に遠く、ゲッソリしてしまいました・・・。

果てしない林道歩きが終わったと思ったら、今度は泡を噴く長い舗装路歩きとなりました。

神奈川県へ帰る尾鷲発の夜行バスの出発時間が21時20分頃だったのですが、バス停に付いたのが21頃ちょい前で、ギリギリになってしまいました。

むしろ、バスに間に合って本当に良かったです・・・。

当初、尾鷲市外で豪遊しようと思ったのですが、結局時間が全くなく、コンビニ弁当で旅の疲れを癒す羽目になりました・・・。

何軒か行きたいお店があったのですが、ま~仕方がないですよね・・・。

結局、初日の遅れを取り戻せず、ギリギリの下山になってしまいましたが、今回の台高山脈縦走尾鷲道の詳細がこちらになります!

台高山脈尾鷲道のルート・標高差・コースタイム詳細

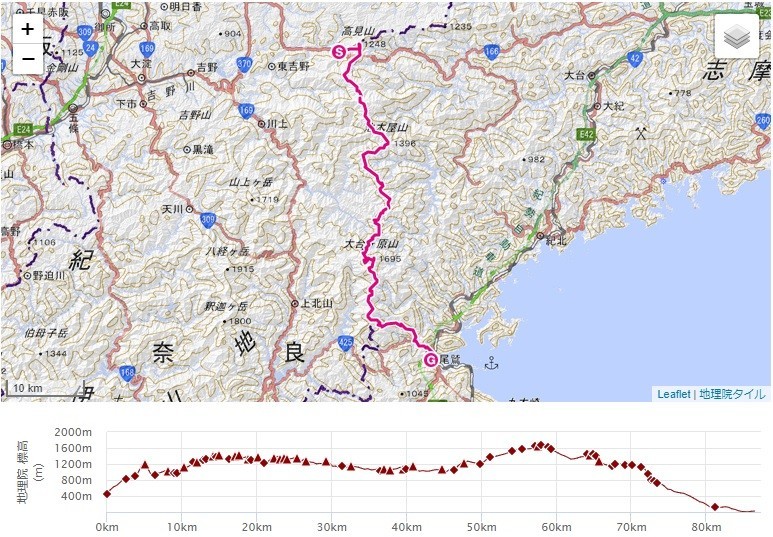

こちらが今回登山をしました台高山脈の尾鷲道(コブシ嶺・古和谷ルート)のコースと標高差の地図になります!

大台ヶ原尾鷲辻からコブシ嶺・木組峠・神明水を経由して、クラシックルートである古和谷ルートで下山いたしました。

大台ヶ原の日出ヶ岳から尾鷲駅周辺まで距離にして約25km前後の行程になります。

標高差の通り、日出ヶ岳からは下り基調になるのですが、所々地味にアップダウンがありまして、特に古和谷ルートは結構キツイです。

尾鷲道は、道標の整備がかなりシッカリしているので、踏み跡が薄いながらも道迷いのリスクは低いと思います。

しかし、古和谷ルートは、かなり崩落が進んでいるため、滑落、落石に注意を要しますし、渡渉があるので上級者向けのルートになります。

そしてこちらが今回の尾鷲道縦走のコースタイムになります!

尾鷲辻 12:30 → 13:56 雷峠 13:58 → 14:05 地倉山 14:09 → 14:32 コブシ嶺 最高地点 14:36 → 15:15 一本木 → 15:33 木組峠 15:35 → 15:53 新木組峠 15:55 → 16:08 神明水 16:10 → 16:35 又口辻 16:38 → 16:42 栃山林道と古和谷分岐 → 16:55 古和谷分岐 → 17:11 桧の巨木 17:19 → 17:25 山賊小屋跡 → 17:38 渡渉点 17:43 → 19:41 クチスポダム → 20:48 尾鷲市街

大台ヶ原日出ヶ岳の山頂から尾鷲市街まで、約9時間のコースタイムになりました。

古和谷ルート入口からクチスポダムまでは、未舗装の林道歩きになりまして、かなり歩き難いです。

途中で真っ暗になってしまい、ヘッデン点けての下山になりました。

尾鷲道は、距離以上に時間が掛かるルートになりますので、コースタイムは甘めに設定して臨むことをおすすめいたします!

やはり、コブシ嶺、木組峠周辺でビバークして1泊2日で臨むのがベストかな~っと思います。

まとめ

前から歩いてみたかった台高山脈になりますが、特に興味があったのが今回ご紹介した尾鷲道でした。

「クラシックルート」と聞くと、ついついムラムラしてしまう私なのですが、想像以上に良いコースで思い出深い3日間になりました。

正直、今回の台高山脈縦走は、2泊3日では日程に無理がありますので、出来たら3泊、余裕があるなれば4泊で歩けると無理なく楽しめると思います。

宿泊数が増えるほど荷物が増えてしまうのがアレですが、それでも人間嫌いのテント泊愛好家におすすめの縦走コースになります!

また、季節を変えて台高山脈テント泊縦走をしたいと思います!

大台ヶ原日出ヶ岳の山頂に至る秘境大杉谷渓谷を登山した時の記事になります!

綺麗な滝と渓谷美にウットリが止まりませんでした♡