- 小金沢連嶺・大菩薩連嶺縦走について

- 小金沢連嶺縦走の動画と大菩薩連嶺の前編記事について

- 金沢連嶺日帰り登山の日程・天候・メンバー・アクセスについて

- 小金沢連嶺縦走登山のコース・標高差・コースタイム(牛奥ノ雁ヶ腹摺山~ハマイバ丸~大谷ヶ丸~滝子山~初狩駅)

- 小金沢山の山頂の様子と景色について

- 牛奥ノ雁ヶ腹摺山登山ルートの様子について

- 川胡桃尻ノ頭・黒岳登山とルートの様子について

- 小金沢連嶺白谷ノ丸・湯ノ沢峠登山とコースの詳細について

- 大蔵高丸登山とお花畑のルートの様子について

- ハマイバ丸~丸大谷ヶ丸~滝子山~初狩駅の写真

- 滝子山登山とコースの詳細について

- 登山のまとめ

小金沢連嶺・大菩薩連嶺縦走について

前回に引き続き、小金沢連嶺・大菩薩連嶺縦走した時の様子について書いてみたいと思います!

小金沢連嶺の中でも、牛奥ノ雁ヶ腹摺山からの富士山景色が大好きなもので、楽しみにしていたルートになります!

大菩薩連嶺・小金沢連嶺共に富士山景色が素晴らしく、多くの登山が押し寄せる人気のコースになっております。

しかし、大菩薩連嶺よりも、小金沢連嶺の方が登山者が少なく、静かな山歩きが出来て個人的にツボな感じです!

そんな小金沢連嶺も、何度も歩いている縦走コースですので、雪があっても安心感があるのですが、それでも予想以上の積雪の深さに「明るいうちに下山できるのかしら!?」と、不安になってしまいました。

一度不安に陥ると、中々抜け出せなくなってしまい、

明るいうちに下山できないとアオヒゲが泥棒ヒゲになってしまう・・・。

明るいうちに下山できないとスーパーの見切品が全部売れてなくなってしまう・・・。

明るいうちに下山できないと「変なオジサン」に間違われてしまう・・・。

色々な思いがダッフンダーな感じにモリモリになってしまうのが怖いところですよね~

暗闇の中を下山中に、怪我してパニックに陥っている登山者と過去に遭遇したことがあるのですが、暗い中での下山は、いくらヘッドライトがあったとしてもリスクが高くなりますからね。

特に、今回のような単独行動ですと、怪我すると一気に進退窮まってしまいますので、用心に越したことはないですからね。

丹沢の大倉尾根でパニックになっていた登山者と遭遇した時の話になります。

下山するまでに非常に時間が掛かりましたが、無事に下界に戻れて良かった感じでした。

そんな感じで話を小金沢連嶺縦走に戻し、前編でも少し触れましたが、近々行われる「外秩父七峰縦走大会」のトレーニング目的で歩いたものの、予想以上に深い積雪に後半戦も大分苦しめられました。

特に小金沢連嶺の核心部と思われる黒岳周辺の雪が深く、涙目になった時間帯になりました。

雪がある時期に、小金沢連嶺縦走はおすすめしませんが、それでも素晴らしい富士山の景色を堪能できるコースですので、山慣れしている変態気味の登山者に歩いて欲しい感じです。

前置きが長くなってしまいましたが、こんな小金沢連嶺縦走の後半戦なりました!

小金沢連嶺縦走の動画と大菩薩連嶺の前編記事について

上記写真を押すと、3分ほどの小金沢連嶺と大菩薩連嶺を日帰り縦走した時の動画を観ることが出来ます!

雪が深く、溜息と祈りが多い小金沢連嶺縦走の時間帯になりました(笑)

前編に引き続き、後編で歩いた小金沢連嶺の山々も風が強く、15:00過ぎると一気に寒くなりました。

まだまだ防寒対策が必須な時期ですので、小金沢連嶺縦走する場合は、服装にも気を付けてください!

そしてこちらが前編で歩いた大菩薩連嶺縦走(裂石~大菩薩嶺~大菩薩峠~小金沢山)の記事になります!

裂石から初狩駅を目指して登り始めたのですが、大菩薩連嶺を消化しただけで既にお腹いっぱいな誰かさんでございます。

金沢連嶺日帰り登山の日程・天候・メンバー・アクセスについて

登山日程:4月6日(土) [日帰り]

天 候:曇り時々晴れ風が強く寒かった

メンバー:単独

こちらが小金沢連嶺日帰り登山の日程、天候、メンバーになります!

当日は積雪が多く、日没の時間も迫ったことから、当初の下山地点から大分離れた所に着地いたしました。

エスケープで考えていたので、ある意味計画的なコース変更だったのですが、下山で使った尾根から滝子山へアクセスすることが可能です。

しかし、JR初狩駅から3.2km、JR笹子駅から3.0kmの道のりですので、徒歩でアクセスするには遠いと思います。

今回のように、小金沢連嶺を日帰り登山をする場合は、滝子山のエスケープルート(檜平~滝子沢)として使うのが現実的かと思います。

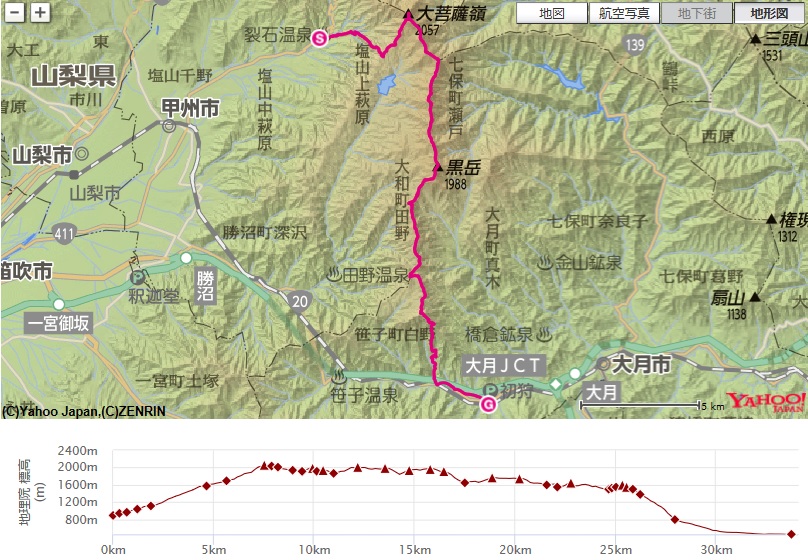

小金沢連嶺縦走登山のコース・標高差・コースタイム(牛奥ノ雁ヶ腹摺山~ハマイバ丸~大谷ヶ丸~滝子山~初狩駅)

今回歩いた小金沢連嶺日帰り縦走の後編部分の登山地図になります!

小金沢山から出発し、牛奥ノ雁ヶ腹摺山~ハマイバ丸~大谷ヶ丸~滝子山~JR初狩駅への登山ルートになります!

小金沢山から引き続き大蔵高丸まで積雪歩きになり、その後も登山道がしっとり濡れていて非常に滑ります。

また、滝子山の女坂・男坂の合流地点である檜平から滝子沢へ下りるルートを今回使いました。

隣の尾根にある「寂ショウ尾根」より岩場は少ないですが、それでも痩せ尾根箇所があり、かなり急斜面になっております。

下りよりも登りで使った方が安全ですが、距離以上に長く感じた尾根道歩きでした。

そしてこちらが、小金沢連嶺縦走のコースタイムになります!

小金沢山 11:54 → 12:23 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 12:27 → 12:54 川胡桃沢ノ頭 → 13:20 黒岳 13:21 → 13:33 白谷丸 13:35 → 14:02 湯ノ沢峠 → 14:30 大蔵高丸 14:33 → 14:51 ハマイバ丸 → 15:13 天下石 15:15 → 15:26 米背負峠 15:27 → 15:40 大谷ヶ丸 15:45 → 16:15 アモウ沢乗越 → 16:20 滝子山・笹子駅分岐 16:22 → 16:25 鎮西ヶ池 16:28 → 16:31 滝子山 → 16:52 男坂・女坂分岐 16:55 → 16:58 女坂 → 17:44 滝子山登山口(駐車場)17:48 → 19:04 初狩駅

今回の小金沢連嶺縦走のコースタイムですが、小金沢山~牛奥ノ雁ヶ腹摺山~大蔵高丸まで積雪が地味に深く、普段よりも大分歩く時間が遅いです。

滝子山から初狩駅までも急な尾根道に手こずり、思った以上にコースタイムを縮めることが出来ませんでした。

また、初狩駅のコンビニでお弁当を買った時間も含まれております。

小金沢山の山頂の様子と景色について

小金沢山で腹が減ったので、いつもの貧乏タイム(昼食)にしたいと思います!

今回はスーパーに行く時間が早く、半額シールがありませんでした・・・。

私、レバニラが結構好きでサラダロールとカップ麺の組み合わせが山飯で結多いです。

レバーが嫌いな人が多いのでアレですが、非常に臭い山頂になってしまいました(笑)

私の足の臭いなんだかレバーが原因だか分からないんですが、何故か元気がモリモリになり、発散(発射)する場所がなく困ってしまいました(?)

小金沢山の山頂からの景色にあるのですが、目指す牛奥ノ雁ヶ腹摺山~黒岳~ハマイバ丸方面になります!

滝子山にいたっては、山が見えてませんね~

小金沢連嶺も長い長い縦走路でございます。

小金沢山の山頂から、雁ヶ腹摺山が威圧感を放っておりました。

レバニラを食べた私の笑顔とは対照的でございます(?)

小金沢連嶺の主峰であり秀麗富嶽十二景二番山頂である小金沢山の山頂の様子でございます!

小金沢山の標高は、2014mになります。

大菩薩から南に延びる尾根の事を小金沢連嶺と呼び、「小金沢山稜」でも呼び名は正解になります。

色々とあるのですが、個人的には小金沢山から滝子山までが小金沢連嶺かな?と思っております。

小金沢山の山頂からの奥多摩方面の景色になります!

霞んでおりますが、雲取山方面も見えてました。

小金沢山を堪能したところで、今度は牛奥ノ雁ヶ腹摺山を目指したいと思います!

牛奥ノ雁ヶ腹摺山登山ルートの様子について

小金沢山から牛奥ノ雁ヶ腹摺山の区間の雪道が結構深く、溜息の回数が一気に増えてきました。

溜息が竹を割ったように素直に臭く、何を食べたらこんなに臭くなるんだ!と思ったのですが、そ~いえばレバニラをモリモリいってましたよね~・・・

小金沢山から牛奥ノ雁ヶ腹摺山までの登山道は、小さなアップダウンが多くチョット嫌になります。

レバニラ臭い溜息を連発しながら、よ~やく牛奥ノ雁ヶ腹摺山に到着です!

牛奥ノ雁ヶ腹摺山の標高は、1,990mになりまして、こちらも小金沢山と一緒で秀麗富嶽十二景に選ばれているお山になります。

ちなみに牛奥ノ雁ヶ腹摺山は、日本で一番長い名前の山になります。

「うしおくのがんがはらすりばちやま」になるのですが、呪文にしか聞こえないですよね(笑)

小金沢連嶺の中でも、牛奥ノ雁ヶ腹摺山からの富士山の景色が絶品なのですが、今日は霞のモザイクが濃く、薄目になっても良く見えませんでした。

まだまだ動画での修行が足りませんね(?)

牛奥ノ雁ヶ腹摺山の山頂を振り返っての様子になりますが、モザイクを克服するよりも、記憶力をアップさせることが先決だ!と思った山頂での出来事でございます。

貸したお金のことはしっかり覚えているのに、借りたお金はすっかり忘れることが出来る便利な脳みそなんですけどね(笑)

そんな脳みそも「ヤバイ」と感じる黒岳方面の景色でございます。

北斜面になると、一気に積雪がモッコリになってきます。

そんなモッコリな時間が大好きです☆彡

川胡桃尻ノ頭・黒岳登山とルートの様子について

牛奥ノ雁ヶ腹摺山と川胡桃尻ノ頭のコルである「賽ノ河原」になります。

右手に進むと水場があるのですが、雪があるので使えるかどうか微妙ですね。

そんな感じでモリモリ登っていきます!

雪深い中をモリモリ進むと、川胡桃尻ノ頭になります。

なんとなくですが、小金沢連嶺縦走路の「セクシー担当」かな~と勝手に思っております。

なんせ「桃尻の頭!」ですからね。

私も桃尻に頭を突っ込みたいです!!!(?)

そんなお前が大好きだ!!と、日本各地の変態登山者の喝采と罵声を浴び、黒岳・大峠の分岐につきました。

小金沢連嶺縦走から大峠にコースを変えて、雁ヶ腹摺山を目指しちゃおうかと散々悩んでしまいました。

やっぱり、今夜は桃尻に頭を突っ込むしかないですね!!

色々な妄想が膨らみながら、よ~やく黒岳山頂でございます。

小金沢連嶺の中でも、景色が絶望的に悪い所になります。

遠くから見た黒岳の山容はカッコ良いのですが、景色が悪く、そんなツンデレな感じが地味に好きな誰かさんです。

黒岳周辺も積雪が深く小金沢連嶺の洗礼を受けたような感じでした。

いや~溜息の色が段々邪悪な感じになってきました。

そのうち「栽培マン」が産まれてしまうかも知れません(?)

小金沢連嶺白谷ノ丸・湯ノ沢峠登山とコースの詳細について

栽培マンが産まれる前に白谷ノ丸に到着でございます!

黒岳とは打って変わり、白谷ノ丸は、小金沢連嶺の景色の中でも絶景が広がるスポットでございます!

白谷ノ丸からの景色になるのですが、かなり霞んでますね~~

あまりにも小金沢連嶺を歩くのが辛くて涙で視界がぼやけているのかも知れませんよね。

同情するなら金をくれ!ではないですが、ぼちぼち本気で盆栽マンを産み落としてしまいそうです。て、盆栽マンってなんだ!?

薄っすら奥で霞んでいるのが南アルプスで、手前でやや霞んでいるのが甲州高尾山でしょうかね。

さらにほんのり霞んでいる山は、私にも良く分かりません。

いい感じに霞んでいるのが八ヶ岳ですね!

主峰赤岳に北横岳周辺は、まだまだ雪がモリモリな感じですね。

小金沢連嶺らしい雄大な景色ですよね~!

山に登らなければ見れない風景でございます。

ついつい撮ってしまう亀甲縛りで目が逝ってしまっている動物のような岩になります。

私も仲間に入れて欲しいです(笑)

あの90度な感じは木馬攻めに使えそうですよね~(?)

白谷ノ丸から湯ノ沢峠までは、急降下になります。

非常に滑る箇所もあるのですが、なんとか湯ノ沢峠避難小屋との分岐につきました。

さ~ここから大蔵高丸までは登りでございます!

湯ノ沢峠から直ぐの所にある有刺鉄線バトルの入口ですかね!?

植生保護の為、定期的にこんなフェンスが出てきます。

大蔵高丸登山とお花畑のルートの様子について

正面に見えているのが大蔵高丸になりまして、この辺が「湯ノ沢峠のお花畑」になります。

お花畑問よりは、草原な感じですが、家のタンスの匂いと何故かそっくりでした(笑)

振り返るとタンスの臭い!ではなく、白谷ノ丸、黒岳のお姿でした!

小金沢連嶺縦走の楽しみの1つが、この周辺の景色でございます。

新緑、紅葉の季節は雰囲気も良く、お気に入りの場所になります。

結構標高が高いのに、だだっ広い土地を見ると何故か耕したくなるのは農耕民族のDNAが騒ぐんでしょうね(笑)

栽培マンが好きな私なので、ある意味納得です☆彡

大蔵高丸への登山は、こんな景色が待っているので足取りも軽くなります。

大蔵高丸の北斜面になると、情け容赦ない極悪雪道に変身する小金沢連嶺縦走の時間でございます。

も~重力に負けてボブスレーの練習でもしましょうかね?

そんな感じで大蔵高丸の山頂に到着です!

大蔵高丸の標高は1781mになりまして、小金沢山と同様、秀麗富嶽十二景に選出しているお山になります。

小金沢連嶺縦走は、秀麗富嶽十二景巡りの登山であるともいえますよね!

秀麗富嶽十二景もビックリな富士山が見えない素敵な景色が広がってました☆彡

晴耕雨読ではないですが、今日は全てを諦めこの大地を耕すとしますかね(?)

ハマイバ丸~丸大谷ヶ丸~滝子山~初狩駅の写真

大蔵高丸からモリモリ登ると、いつの間にか到着したハマイバ丸でござます!

こちらも秀麗富嶽十二景に選ばれているお山になりまして、ハマイバ丸を漢字で書くと「破悪射場丸」になります。

素敵なキラキラネームに、将来が楽しみですね♡

ハマイバ丸から見る大谷ヶ丸、滝子山周辺の景色になります。

とても綺麗ですが、なんだか吐き気がしてくるアップダウンでございますね♡

ついに栽培マンの子を宿してしまったみたいです☆彡

大谷ヶ丸を目指し登っていくと、天下石になります!

天下一品!とは、まさにこの事を言うでしょうね!

そんな感じで米背負峠でございます。

私の場合、苦労背負峠な人生なのかも知れません。

小金沢連嶺縦走の苦労から解放された大谷ヶ丸の山頂でした!

いや~あと少しで最後のピークである滝子山でございます。

ただ、大谷ヶ丸から滝子山までも地味なアップダウンが連続します。

滝子山登山とコースの詳細について

大谷ヶ丸まで魂が抜けてしまい、危うく私が栽培マンになりそうになりました。

滝子山を目指して進むと、「笹子駅」の誘惑が待ってました。

も~滝子山に登らず下山しようかと思ってしまいました。

滝子山の直下にある鎮西ヶ池になります。

ストックを投げ入れると、もしかすると金色に変身するかもしれません(笑)

金色にはなりませんでしたが、コトコト煮込んだ豚骨スープのような溜息が出来上がりましたとさ・・・♡

なんだか分かりませんが、小金沢連嶺縦走路の最後を飾る名峰滝子山でございます!

滝子山の標高は、1610mになるのですが、もう1つのは1620mになってました。

どっちが正解なんだ!?

そんな謎に包まれていた滝子山でございます。

細かいことはどうでも良いですが、滝子山から素晴らしい景色が広がっておりました!

滝子山からも綺麗な富士山をみる事ができるのですが、今日はぜんぜん駄目ですね~

今まで歩いてきた小金沢連嶺縦走路になります。

真ん中奥が黒岳で、その右隣が雁ヶ腹摺山ですね。

スタート地点の大菩薩嶺は見えてませんね~

日没が迫ってきたので、早々に滝子山から下山したいと思います!

夕日に染まる登山道が美しいです。

滝子山直下にある「男坂・女坂」の分岐になります。

今日は「ドMな乙女心」でしたので、迷わず女坂で女装したいと思います(?)

誰もいなかったので、モリモリ乙女になってしまいました♡

そんな感じで檜平でございます。

日没が迫っているので、「藤沢地区」には行かず、ここから直接滝子沢へ下山できるルートを歩きたいと思います。

凄い急坂で驚いてしまいました。

お隣の「寂ショウ尾根」よりは岩場は少ないですが、それでも危ない箇所があったりします。

こんな感じでヤンチャな時間になりました♡

今日は簡単に下山させてくれません。

私の業務査定のような急降下を経て、よ~やく林道が見えてきました。

この周辺も急斜面で、非常に滑るので注意して下さい。

林道に合流すると、道標がありました。

この周辺に駐車する事ができます。

こちらが林道から撮った滝子山登山口(檜平へ至る)周辺になります。

「魔の入口」のような感じですよね(笑)

林道を歩いていくと、枝垂れ桜?がモリモリ咲いてました!

逆のコースから先ほどの滝子山登山口に行く場合、この木の手前の分岐を右に進みます。

この分岐に道標がありませんので注意して下さい。

さらにモリモリ下り国道20号線まで戻って来れました。

逆から撮った写真になるのですが、鎖でロックされている方向(真っ直ぐ)に滝子山登山口があります。

国道20号線に着いたのは良いのですが、どっちも・・・。

距離が少し長いですが、下り坂歩きになる初狩駅を目指したいと思います!

真っ暗になってしまいましたが、無事に初狩駅に到着できました。

いや~~腹黒い虫が騒いでいて力が湧きませぬ・・・。

我慢できず、初狩駅のコンビニで夕飯を買ってしまいました。

「貧乏セット」の夜バージョンでございます。

お値段的に私にとっては高級弁当でございます。

納豆巻き、最高ですよね~♡

ローソンの竜田弁当も、ジューシーでおろしポン酢がサッパリしていて、モリモリいけちゃうやつでした!

登山のまとめ

日帰りロング山行が好きな方に、小金沢連嶺、大菩薩連嶺縦走はおすすめコースになります!

これからドンドン日没も遅くなりますので、ロングハイクがしやすい季節の到来ですよね!

小金沢連嶺は、エスケープルートも充実してますので、安心感もあったりします。

今回、滝子山から「藤沢地区」へ下山を考えていたのですが、日没時間を考慮して、最短で林道に下りられるコースに変更いたしました。

こんなコース変更ができるのも、小金沢連嶺縦走の敷居を低くしてくれる要素になっていると思います。

アップダウンが激しく、登山者もあまりいない縦走コースですが、富士山や南アルプスの景色も素晴らしいので、ぶつ切りでルート設定して登山を楽しむのもアリかと思います。

また、季節を変えて小金沢連嶺、大菩薩連嶺を縦走したいなと考えております!

紅葉の季節に小金沢連嶺を縦走した記事になります。

紅葉と景色が素晴らしく、残雪期とは違った美しさがあります!

よかったら、小金沢連嶺縦走の参考になれば幸いです。